Séminaire « habiter les paysages, vers la planification écologique » - 11 juin 2024 - Narbo Via

Séminaire traitant de la planification écologique sur les trois types d’espaces anthropisés que sont les milieux urbains, les milieux péri-urbains et les milieux ruraux, organisé par la DREAL Occitanie le 11 juin 2024 à Narbo Via

Habiter les paysages, vers la planification écologique

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages promulguée le 9 août 2016, invite à la généralisation des plans et atlas des paysages et traduit le concept des objectifs de qualité paysagère formulés par la convention européenne des paysages. Formuler des objectifs de qualité paysagère c’est comprendre comment ce paysage a évolué dans le temps, par le fruit de l’occupation du sol et des activités humaines, partager ses valeurs et tenter de réfléchir ensemble à son évolution, pour le protéger et le valoriser.

C’est dans ce cadre que s’inscrivent les séminaires sur les paysages d’Occitanie organisés par la DREAL. Cette seconde édition du séminaire portait sur le thème de la planification écologique dans les principaux tissus habités par l’homme. Trois tables rondes étaient proposées afin d’examiner les modes d’habiter et leurs enjeux, autour de différentes typologies de territoire et d’initiatives locales diversifiées.

Le premier temps concernait les centres urbains, avec la question de leur résilience et les problématiques de bien-être des habitants, face aux conséquences du changement climatique telles que les îlots de chaleur ou le risque d’inondation.

Le second temps s’est intéressé à l’évolution et aux mutations possibles et souhaitables dans les espaces périphériques des villes et métropoles, alors que des opportunités foncières existent au service d’une mixité des fonctions et des services.

Les territoires ruraux, dans un troisième temps, ont généré des réflexions sur l’aménagement territorial rendu nécessaire par les besoins de nouvelles formes de mobilité ou de redynamisation des centralités.

Les échanges de ces trois tables rondes ont permis de croiser les regards et de partager des points de vue, avec l’œil des élus, des scientifiques, des paysagistes, autour de la problématique fondamentale d’envisager un avenir désirable pour les territoires d’Occitanie.

Ce document n’est pas un verbatim exhaustif, il vise à illustrer les échanges de cette journée.

Les liens vidéos vous permettront d’accéder à des moments choisis des interventions.

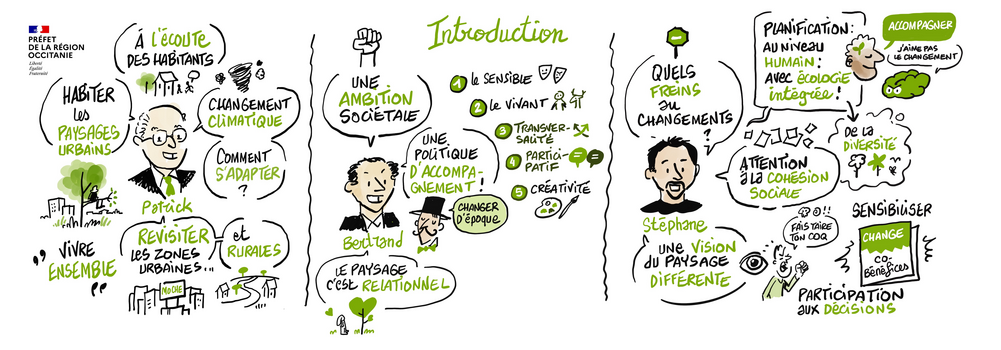

Introduction

Les paysages que nous habitons nous façonnent, et façonnent nos relations sociales. Explorer nos manières d’habiter les paysages, c’est une façon de questionner tous les aspects de notre vie quotidienne, de notre ancrage dans le territoire et, au-delà, tout ce qui concourt à notre « habitus ».

Le séminaire a été rythmé par les interventions de « grands témoins », sorte de fil d’Ariane.

- Catherine FARELLE est paysagiste-conseil auprès de la DREAL.

- Bertrand FOLLEA , paysagiste-concepteur, dirige la chaire paysage et énergie à l’École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles-Marseille.

- Stéphane LABRANCHE est l’un des pionniers de la sociologie du climat. Il accompagne les institutions, les collectivités territoriales et des entreprises autour des freins et des leviers sociaux des politiques de transition.

-

Je suis très heureux de vous accueillir à ce séminaire 2024 sur les paysages en Occitanie. Nous répondons aujourd’hui à une recommandation du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires d’organiser ce type de manifestation.

Dans le prolongement du séminaire de 2023 sur le paysage et le changement climatique, cette journée est consacrée à la planification écologique. Celle-ci nous interpelle directement sur nos modes de vie. Nous avons tous une responsabilité dans ces changements, à commencer par la nécessité de reconstruire la ville sur la ville. Cela n’est possible qu’avec l’implication des habitants. L’adaptation au changement climatique nécessite cette implication, en intégrant des aspects fonctionnels, mais également le souci du beau, qui passe inévitablement par la démarche paysagère. -

Il est important de faire passer en message principal la nécessité de faire évoluer l’idée qu’on a du paysage, qui doit passer d’ « obstacle » à « levier pour la transition ». On ne peut plus réduire le paysage à une conséquence, plus ou moins fortuite, des décisions d’aménagement du territoire prises, chacune dans leur champ sectoriel. Le paysage n’est pas non plus un tableau figé pour l’éternité, ni un décor à planter.

Alors qu’est ce que c’est que le paysage ? Le paysage est un milieu de vie, avec lequel on entretient des relations sensibles. Cette dimension est au cœur du concept, associant cadre et mode de vie ensemble, et de l’intérêt qu’il représente comme levier de la transition. Celle-ci passe par des transformations physiques du territoire, mais aussi par un changement des comportements.La démarche paysagère se vérifie au travers de 5 points complémentaires :

- le paysage concerne un territoire dans sa dimension sensible ;

- l’ensemble du vivant, humain et non-humain est à intégrer ;

- l’approche doit adopter une forme de transversalité au regard des différents thèmes ;

- le paysage étant l’affaire de tous, la dimension participative et l’expression sociale sont essentielles ;

- les évolutions du paysage nécessitent de développer une créativité pour y répondre de manière pertinente.

-

La sociologie du climat consiste à essayer de comprendre les obstacles et les moteurs au « changement de comportement », comme les freins et les moteurs au « non-changement de comportement ».

L’homme est à l’origine des crises de la biodiversité, on devrait donc plutôt parler de « planification de civilisation » que de « planification écologique ». Cela soulève des questions politiques majeures, d’autant que nous n’avons pas tous le même regard sur le paysage, en fonction du contexte social et sociétal dans lequel nous nous inscrivons. En outre, cela est d’autant plus important que le changement climatique est facteur d’inégalités sociales.

Avant 2010, l’armée américaine avait déjà identifié que ce changement climatique constituait la première menace sur les États-Unis, avant le terrorisme, parce que ça allait aggraver toutes les autres menaces.

L’évolution de la planification, en encourageant le développement des commerces et services dans les quartiers, contribue ainsi à limiter les besoins de déplacements en voiture pour les courses et autres besoins essentiels. Cela fait partie des réponses possibles.

S’agissant de la végétalisation de nos espaces de vies, il y a de grandes incertitudes sur les espèces résilientes aux évolutions climatiques, d’où la nécessité d’envisager des plantations diversifiées. Ainsi, si certaines essences disparaissent, la plupart survivront : plus un système est diversifié, plus il est résiliant au changement.

La participation des populations est aussi en jeu, mais il faut trouver le bon angle d’approche pour les intéresser. Cela peut passer par l’évaluation des coûts-bénéfices de chaque action envisagée, à commencer par les transports. -

Stéphane Beguin, illustrateur graphique

Table ronde 1

Habiter des centres urbains résilients

Dans un contexte de foncier dense, les centres urbains sont particulièrement sensibles aux conséquences du changement climatique (îlots de chaleur, risques inondations…). Les enjeux sont à la fois de renforcer le bien-être humain, contribuer à la biodiversité et favoriser une gestion intégrée des eaux pluviales.

Comment la démarche paysagère, multiscalaire et participative, peut-elle accompagner l’évolution nécessaire des espaces urbains face aux enjeux du changement climatique ?

-

La réhabilitation du quartier des Sablons

Le centre historique de Millau est dans un état qui pose des problèmes d’attractivité. Aussi, le lancement d’opérations « Actions cœur de ville » a permis d’engager l’aménagement d’une première place, celle du Voultre. Le réaménagement du quartier des Sablons intègre une démolition partielle des îlots insalubres et une réhabilitation sociale d’autres logements. Une des différences vient du fait que certaines façades vont bénéficier enfin du soleil, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Cette requalification ne s’accompagne pas de l’éviction de la voiture pour les habitants mais bien sur une réorganisation de sa place et des espaces publics de proximité.

La place créée va être largement dés-imperméabilisée, intégrant une réflexion sur les essences d’arbres plantés et sur la rétention de l’eau sur la parcelle (noues) -

Une stratégie pour dés-imperméabiliser les sols à l’échelle du SCOT

L’ambition du SCOT et du SDAGE était d’envisager, lors des projets d’aménagements une dés-imperméabilisation à hauteur de 150 % des surfaces aménagées. Cela induit la nécessité de trouver des espaces à dés-imperméabiliser.

Des prescriptions ont été incluses dans le SCOT, et doivent se décliner dans le PLU des communes de l’agglomération.

Concrètement, les 37 communes du SCOT ont été sollicitées pour identifier des projets pouvant correspondre aux attentes de l’agglomération. Narbonne et Leucate avaient déjà beaucoup entrepris sur cette question. La plupart des communes étaient intéressées par la démarche.

Plusieurs marchés d’accompagnement ont été lancés entre 2020 et 2023, avec une application immédiate de cette dés-imperméabilisation des cours d’écoles mais aussi sur d’autres sites. Des maquettes sont réalisées, un accompagnement (animation et participation) est mené par une association auprès des personnes concernées, en essayant d’adapter le discours. La démarche « Oasis » a constitué une base de travail. Les études et les travaux bénéficient de financements multiples, à commencer par l’Agence de l’Eau -

Des appels à projet pour développer la Nature en ville

Les conseils départementaux ont une compétence sur les espaces naturels sensibles (ENS). Le département des Pyrénées-Orientales a souhaité aller plus loin en cherchant à infuser cette politique dans les autres politiques publiques départementales, mais aussi auprès des autres collectivités. Il s’agissait de ramener de la biodiversité en milieu urbain, en recherchant les co-bénéfices générés. Il s’agissait également de montrer que la nature peut être un amortisseur au changement climatique, et de ramener de la biodiversité à proximité des espaces habités. Il s’agissait enfin d’identifier des corridors écologiques entre l’espace rural, péri-urbain et l’espace urbain.

L’accompagnement du département se fait prioritairement avec les communes rurales, sans ingénierie. Les études sont simples, concrètes et pragmatiques, aboutissant à des travaux adaptés aux contextes diversifiés. L’ambition est que les communes gagnent en compétence et que les démarches se fassent avec une véritable concertation. -

L’évolution nécessaire de l’architecture et des formes urbaines

La résilience, terme communément partagé, ne va pas consister, en matière d’aménagement du territoire, à revenir à une situation originelle destructrice. Il va s’agir au contraire d’intégrer les composantes bâties et plantées pour développer des projets, et d’adapter le programme des opérations à ce qui est raisonnablement faisable. Les nouvelles formes urbaines vont devoir faire avec cette contrainte. Cela suppose de passer du temps à regarder, observer, analyser, mesurer, avant de finaliser le projet. C’est contradictoire avec les injonctions actuelles qui visent à faire vite et peu coûteux. La transversalité est une nécessité, que ce soit au regard du ZAN mais aussi de la multiplicité des fonctionnalités d’une ville.

-

La question de la construction des bâtiments, du choix des matériaux, dans un cadre urbain renouvelé peut changer aussi les paysages alentours avec l’utilisation de matériaux bio et géo sourcés, notamment lorsque ces matériaux sont issus de cultures. Pour l’heure, cela reste encore expérimental.

Plus fondamentalement, la démarche paysagère est transversale, systémique et multifonctionnelle. Mais elle nécessite aussi une appropriation par les personnes concernées. C’est d’autant plus nécessaire dans des projets locaux sur des îlots sensibles.

La question de la dés-imperméabilisation est au cœur des projets présentés, rejoignant le concept de « la ville éponge » qui questionne aussi le parcours de l’eau pour apporter des réponses satisfaisantes.

En termes de planification, le SCOT de Montpellier a été largement préfigurateur du souci des espaces agricoles et naturels, en proposant dès 2003 « d’inverser le regard », en préservant ainsi ces espaces ouverts et en proposant de densifier la ville. Ce projet reposait largement sur une contextualisation géographique.

Dernier élément de discussion, qui concerne la trame verte : il faut se rappeler qu’elle a été inventée par la pensée paysagiste du XIXe siècle, avec notamment les parkways, introduits en France par Jean-Claude-Nicolas Forestier. -

La résilience des territoires intègre de fait une question à la fois culturelle et sociétale, à l’image des pays inondables qui ont gardé cette mémoire des phénomènes et ont développé un mode de vie adapté. Mais cela ne suffit pas.

Lorsqu’il y a un problème, il faut y répondre par des réponses innovantes : mais qui dit innovation, dit aussi parfois échec. Cela nécessite le droit à l’échec, et la mise en place de modalités pour apprendre de ses échecs et faire mieux plus tard.

En corollaire, il y a une nécessité d’apprentissage au service du changement, même si l’homme n’aime pas d’instinct le changement. Il s’agit de montrer et d’expliquer ce que l’on fait : les obstacles rencontrés, les solutions apportées, les étapes franchies… pour créer une forme d’exemplarité reproductible. Cela marche beaucoup mieux que de grands discours sur le climat, et autre enjeux planétaires. -

L’exemplarité permet de se faire du bien collectivement, face à l’écoanxiété ambiante, liée au changement climatique. La démarche de paysage joue un rôle majeur face à ces angoisses, grâce à la coconstruction par les personnes concernées, en fonction de leurs aspirations et leurs modes de vie.

Mais ce n’est pas simple de parler de cette complexité, accompagnée de nouvelles aspirations pour la population actuelle.

C’est important de parler climat, de penser biodiversité mais aussi de penser lien social, dimension essentielle pour assurer un changement efficient. -

> Une participante pose la question de la temporalité des actions, et de la contradiction apparente entre l’urgence d’agir et la nécessité d’avoir une réflexion aboutie.

Bertrand FOLLÉA confirme qu’il y a une forme d’urgence à faire, compte tenu du changement climatique. Cela peut passer par une intensification et au rythme donné à l’intérieur des démarches de projets… tout en accompagnant le changement culturel que représentent ces nouvelles postures.

> Plusieurs intervenants évoquent aussi la contrainte de temps liée à la croissance végétale.

Lorsque les différents acteurs partagent les mêmes désirs de projets, cela permet d’avancer collectivement. Dans les autres cas, il y a le frein de l’acceptabilité sociale qui peut faire capoter les projets. À l’inverse, il y a des projets aussi qui peuvent être exemplaires et qui ne sont pas toujours valorisés en tant que tels. Les élus doivent communiquer lorsqu’ils font bien …

Parmi les contraintes temporelles, un participant insiste sur le temps du financement, notamment les subventions dont le formalisme administratif et les délais peuvent retarder les projets. Les grands financeurs devraient réfléchir à une véritable simplification des procédures pour répondre à l’urgence climatique.

Aurore PENLOUP insiste sur l’opportunité de pouvoir tester des aménagements, comme sur le projet présenté, en fonction notamment des souhaits des communes. On a aussi le droit à l’erreur. S’agissant du choix des essences, le département de l’Aude a la chance de disposer de pépinières départementales qui permettent de mettre à disposition des végétaux adaptés au contexte et d’expérimenter l’acclimatation d’essences venues d’ailleurs et pouvant répondre aux contraintes du changement climatique.

Bertrand FOLLÉA témoigne d’exemples d’études, pour lesquelles le jeu d’acteurs complexe et une forme de mille-feuille décisionnaire dans le cadre d’un site patrimonial prennent du temps. En complément, l’accès au foncier est une contrainte, certaines parcelles privées pouvant être décisives dans l’acte de projet, mais nécessitant souvent une expropriation, toujours difficile à vivre. En outre, ce temps long se heurte parfois aux changements politiques, lors des rendez-vous électoraux …

Stéphane LABRANCHE insiste sur la nécessité parfois de perdre du temps en début de processus, notamment pour la concertation. Cela peut, paradoxalement, permettre d’en gagner, en évitant notamment les contestations en cours de travaux.

Catherine FARELLE intervient en rappelant que l’on ne maîtrise pas le changement climatique, avec des conséquences évolutives. Il faut de ce fait envisager des projets qui puissent être évolutifs et s’adapter au contexte. C’est un peu le sens des aménagements dits « transitoires » qui peuvent ensuite être plus pérennes. Mais cela peut se heurter à des contraintes administratives et réglementaires, qu’il va falloir dépasser en faisant évoluer les règles.

-

Stéphane Beguin, illustrateur graphique

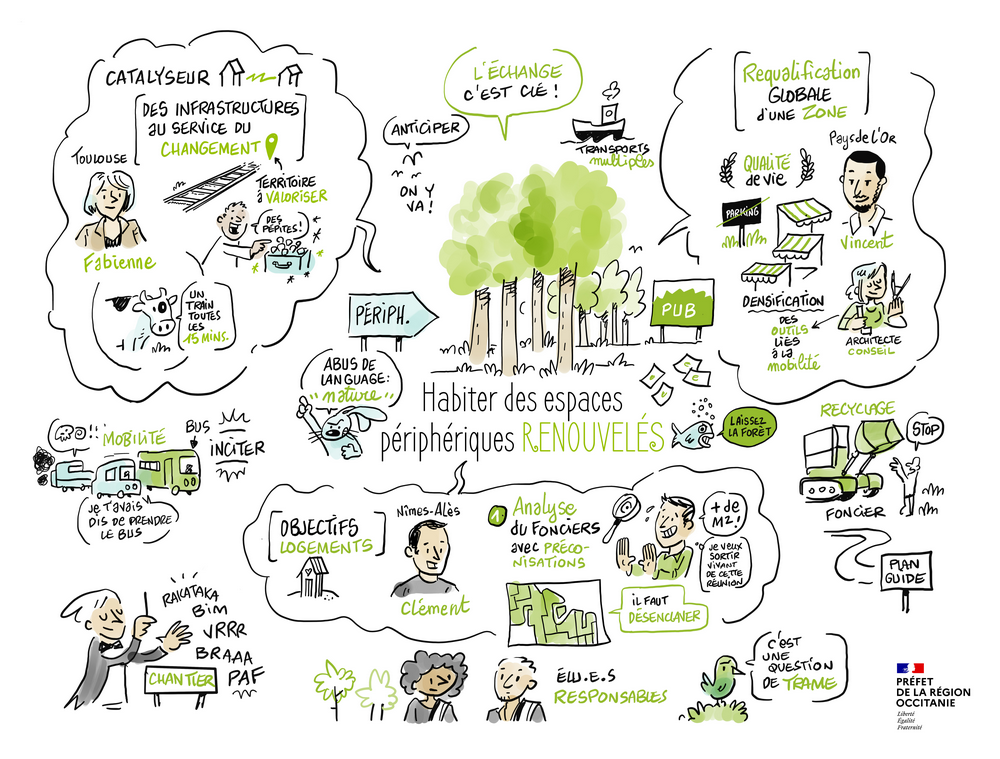

Table ronde 2

Habiter des espaces périphériques renouvelés

L’organisation spatiale des espaces périphériques est une opportunité dans un contexte de sobriété foncière et d’usages. Ces espaces ont un rôle majeur pour engager des modifications structurelles et constituer de nouvelles polarités, en favorisant la mixité, les transports décarbonés et la qualité des espaces

Comment la démarche paysagère, transversale et systémique, peut-elle contribuer à recomposer les espaces périphériques vers des aménagements qui requalifient les formes urbaines ?

-

Les enjeux de mobilité en périphérie toulousaine

L’aménagement ferroviaire du nord de Toulouse (AFNT) nécessaire à la connexion de la LGV depuis Bordeaux, constitue une opportunité pour la recomposition de toute la partie nord de la métropole. C’est un territoire très dynamique qui accueille de nouvelles populations mais qui est aussi un espace d’attractivité économique. Ainsi, la requalification des tissus urbains autour de la « route de Paris » (RM 820) est engagée, ainsi que le développement du Grand Parc Canal sur le canal latéral à la Garonne. En matière de transport, l’aménagement ferroviaire va permettre la mise en place d’un service express régional métropolitain (SERM), à l’horizon 2031-2032, avec un cadencement de la desserte des gares ferroviaires. Autour de celles-ci, il est prévu l’aménagement de petits parkings relais mais surtout des dispositifs de rabattement des modes doux (vélos).

-

La requalification de zones d’activités en entrée d’agglomération

Aux portes de la métropole montpelliéraine, l’agglomération du pays de l’Or se situe sur un territoire attractif aussi bien en période touristique qu’en matière d’implantations économiques. La zone de Fréjorgues est un espace économique vieillissant sur lequel l’agglomération a souhaité s’investir pour la revitaliser, face au nouveau parc industriel Or Méditerranée.

Au travers de préemptions foncières, grâce à l’établissement public foncier, et de l’édiction de nouvelles règles dans le PLU, la collectivité souhaite redonner à cette zone sa fonction initiale de zone d’activités de production, tout en en profitant pour la densifier, la dés-imperméabiliser, la renaturer et réduire la place du stationnement, notamment par la construction d’un parking silo en lieu et place des parkings existants. Des alternatives à « l’autosolisme » sont aussi intégrées à la réflexion.

Les travaux commencent fin 2024 et devraient s’étaler pendant une dizaine d’années. -

Les enjeux de la densification des zones pavillonnaires

La question de la mutation foncière s’est invitée dans le débat politique lors des élections municipales de 2020 dans la commune de Marguerittes (Gard), l’ancienne municipalité ayant l’ambition de construire un nouveau quartier sur 25 ha dédiés au maraîchage. La nouvelle équipe municipale a été élue sur la promesse de maintenir l’enveloppe urbaine de la commune dans son périmètre actuel, délimité par des infrastructures majeures.

En 2022, une réflexion a été engagée par l’agence d’urbanisme sur une ambition de répondre au « zéro artificialisation nette » sur cette commune de Marguerittes. Cela constituait une opportunité pour réfléchir et changer les façons de faire. L’agence a proposé une OAP thématique de « Renouvellement urbain et nature en ville », basée sur l’idée d’une préservation des cœurs d’îlots végétalisés, tout en promouvant une densification des fronts urbains. Un contrepoint au processus « Bimby », parfois jugé comme destructeur pour la qualité de vie, dans la mesure où il ne s’agit que de scission foncière sans considérations pour l’espace concerné (plantations, accès, architecture …). Cela nécessite un accord entre plusieurs propriétaires pour céder une partie du foncier, en vue de nouvelles constructions. Le cadre existe, mais il faudra du temps pour voir des opérations s’engager.

En attendant, l’intensification urbaine et l’accueil de nouvelles populations viendra d’une opération sur terrains publics « marché Pérouse », permettant de créer 350 à 400 logements. -

la question des entrées de villes, de métropoles est majeure, avec de grandes infrastructures. Il faut se poser la question de leur relation avec le territoire adjacent, par exemple les pôles d’échanges comme à Toulouse mais pas seulement.

C’est bien une question foncière. L’anticipation des projets de requalification est aussi tout aussi importante, en lien avec la question des mobilités. La mutation urbaine passera aussi par la densification mais cela demandera du temps, nécessitant une acceptabilité sociale. -

Pour générer des changements de pratiques, il est nécessaire d’offrir des co-bénéfices. Le changement de comportement de l’automobiliste qui voyage seul dans sa voiture ne peut venir qu’avec l’efficience des autres possibilités de déplacements, nécessairement au travers d’une offre de transports en communs efficiente mais aussi, par exemple, une offre de covoiturage. Il faut que l’alternative soit crédible, avec des temps de parcours au moins équivalents, à l’image des voies pour bus sur autoroute autour de Grenoble.

En matière d’implication sur le changement climatique, la création de structures majeures de type ministère dédié est souvent peu efficace, alors que la stratégie d’évolution interne des organisations (instiller à tous les niveaux la nécessité de changement) semble mieux fonctionner. Cela prend du temps (10-15 ans) mais est plus efficace.

L’opération de réhabilitation de la caserne de Bonne à Grenoble constitue un bon exemple d’un nécessaire renouvellement des pratiques des artisans, dans la perspective de répondre aux enjeux du bâti. Il s’agit que tous prennent conscience de leur rôle dans le processus. Mais cela ne peut venir que par un échange au sein des groupes socio-professionnels pour accepter cette évolution. -

L’évolution des pratiques concerne en premier plan les élus, qui ont une responsabilité vis-à-vis de leur population, ce qui nécessite qu’ils soient sensibilisés ou formés.

Il existe une certaine contradiction entre la nécessité de la densification et le désir de nature en ville. Les espaces concernés sont les mêmes. Mais des solutions existent apparemment pour concilier les deux. C’est ce que peut permettre l’identification et la préservation d’une « trame paysagère », en lien étroit avec la trame verte et bleue. Si on ne la prend pas en compte, la densification urbaine peut être une catastrophe.

S’agissant du développement des infrastructures majeures, l’application du principe d’un financement connexe hors des emprises de type 1 %, contribuerait à créer des synergies entre le projet et son territoire d’assiette. -

Une participante évoque la taxe d’aménagement que perçoivent les départements, en lien avec les permis de construire, qui permet de disposer d’un outil financier pour gérer, valoriser, aménager les espaces naturels et les paysages. Se pose la question de la pérennité de cette taxe avec les obligations du ZAN.

Stéphane LABRANCHE évoque à cette occasion un programme international REDD+ qui vise à payer des pays pour qu’ils ne coupent pas leurs forêts. Ils sont rétribués à hauteur de ce qu’ils auraient perçu en coupant leurs forêts. Ne pourrait-on pas envisager quelque chose de similaire pour la non-imperméabilisation des sols ?

Un participant évoque l’opposition qui est faite entre nature et culture propre aux sociétés humaines occidentales, identifiée par Philippe DESCOLA. Quelle place pour le vivant ?

Bertrand FOLLÉA répond que le concept occidentalisé de nature nous permet de séparer l’humain de son environnement. Parler de « nature » est souvent un abus de langage, mais il s’agit d’un terme partagé par tous, en considérant qu’il y a différents degrés de naturalité. Notre rapport à cette nature est différent entre des espaces très anthropisés en Europe et d’autres qui renvoient au « wild » américain, véritablement sans trace humaine. En France, le retour à une nature sauvage restera cantonné à quelques espaces ensauvagés et voulus.

Stéphane LABRANCHE renvoie cette séparation de l’homme avec la nature aux écrits de Descartes, basés sur des textes bibliques … D’autres sociétés proposent une relation plus forte avec la nature (shintoïsme au Japon, bouddhisme en Chine), ce qui ne les empêche pas d’être de gros pollueurs …

Patrick BERG évoque, au travers d’un exemple d’une carrière près de Jumièges en Normandie, la nécessité pour les élus et techniciens de faire des choix entre des enjeux parfois divergents, entre nature et paysage.

-

Stéphane Beguin, illustrateur graphique

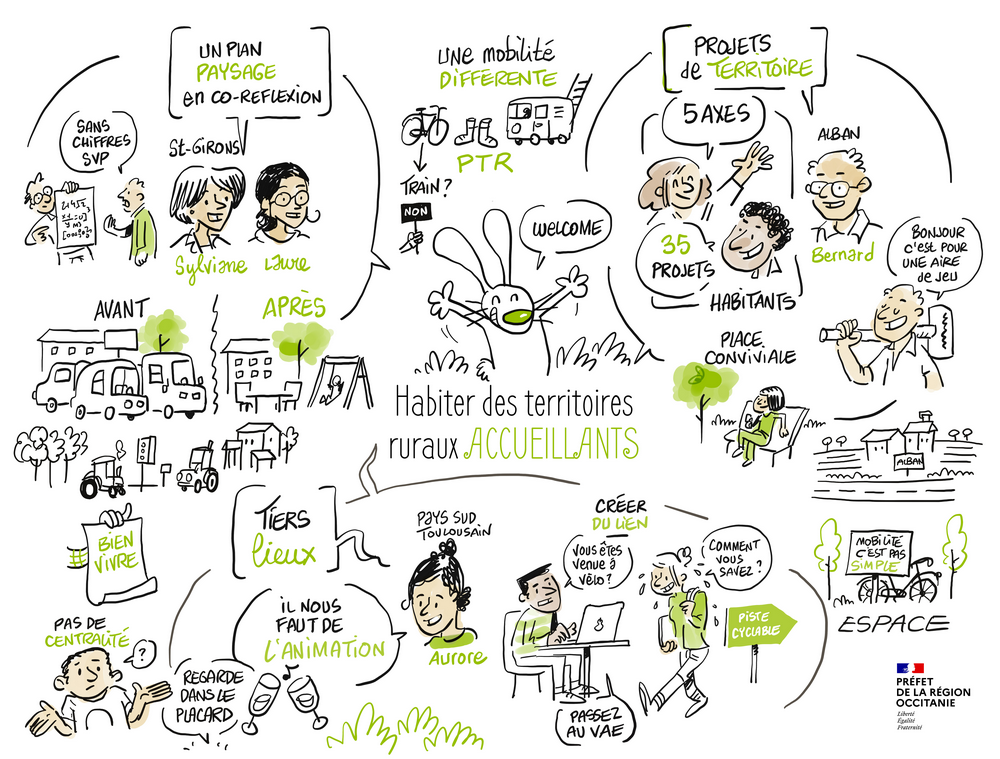

Table ronde 3

Habiter des territoires ruraux accueillants

Dans les territoires ruraux, qui connaissent une attractivité résidentielle, la mobilité est un enjeu majeur à la fois environnemental et sociétal. À l’échelle intercommunale, il s’agit, à la fois, de développer de nouvelles formes de mobilité et de dynamiser les centralités en renforçant les aménagements et services offerts aux habitants.

Comment la démarche paysagère, identitaire et vecteur de lien social, peut-elle être le moteur d’un aménagement territorial répondant aux besoins des populations et porteurs de solidarité territoriale ?

-

Réhabilitation du Parc du Château des Vicomtes

Le PNRPA a réalisé en 2018 un plan de paysage de transition énergétique et climatique. Une des actions phare consistait en la promotion de la dés-imperméabilisation des espaces publics. Le PNR a de ce fait lancé un appel à projets, auquel a répondu la commune de Saint-Girons. Après une étude de faisabilité, la commune s’est engagée dans la réhabilitation du parc du château des Vicomtes. Cet espace était en déshérence, et une partie servait de parking, en marge du centre-ville.

Sa réhabilitation a constitué une opportunité pour retrouver un espace d’aménités aussi bien pour les enfants des écoles que pour les personnes âgées de l’EHPAD tout proche. Une concertation a été engagée avec les riverains sur les souhaits en matière d’aménagements.

Le stationnement a été réduit de 60 à 24 places, des plantations ont été réalisées, ainsi que l’installation d’équipements et de jeux. L’ensemble a été clôturé pour des raisons de sécurité.

Des synergies sont créées avec d’autres équipements sportifs, dans le but d’offrir des espaces récréatifs de qualité. -

Une centralité renforcée du village d’Alban

Bien qu’Alban soit un village, celui-ci joue un rôle important dans son territoire, ce qui lui a permis de bénéficier des programmes « petites villes de demain », « bourg-centre Occitanie ». La RD 999 qui traverse le village est cependant source de nuisances avec ses 4 000 véhicules par jour, d’où l’ambition de redonner une identité à ce village. Une étude a été engagée, avec une large concertation en vue de faire ressortir 35 projets d’aménagements. Ceux-ci concernent prioritairement des espaces publics et des liaisons douces, mais aussi des travaux / acquisitions de bâtiments. Les premières opérations concernent le centre-ville. Il s’agit de promouvoir une dés-imperméabilisation des espaces publics et de rationaliser les usages, notamment s’agissant du stationnement, toujours problématique.

-

Un plan pour la mobilité rurale

Le Pays sud Toulousain qui fédère 99 communes au travers de 3 communautés de communes a de multiples attributions en matière de planification, avec notamment le SCOT et un PCAET. En 2017, le territoire s’est engagé dans un plan de mobilité rurale, dans la perspective de répondre aux 45 000 déplacements quotidiens domicile-travail.

Sur ce territoire, 70 % de la population habitent à moins de 10 mn d’une gare. On constate une précarité importante d’une partie de la population en matière de mobilité et sur le plan énergétique,. Il s’agissait donc de proposer un schéma directeur cyclable (187 km de linéaire cyclable à aménager ) permettant notamment un rabattement sur les gares. Le pays n’ayant pas de compétences en matière de voirie (département, commune), il a un rôle d’animateur. Des expérimentations ont été menées.

Une des réponses à ces questions de mobilité peut passer aussi par le développement de tiers-lieux. Il en existe 9 sur le Pays mais qui fonctionnent plus ou moins bien, dans la mesure où il est indispensable d’offrir une véritable animation pour attirer les télétravailleurs. -

Les témoignages de cette table ronde mettent en exergue le besoin d’ingénierie et de travail de requalification des espaces routiers. Paradoxalement, il y a aussi besoin de retrouver de la nature dans ces villages très minéraux et de tisser des liens avec l’espace agricole environnant. Le positionnement des acteurs très proches des territoires constitue aussi un atout, notamment sur l’évolution des mobilités en milieu rural.

L’outil plan de paysage peut constituer une bonne réponse, dans la mesure où il couvre tout le territoire à différentes échelles et peut proposer des actions qui répondent, par exemple, aux enjeux écologiques et énergétiques. -

Faire évoluer la mobilité entre le milieu rural et le milieu urbain est compliqué, du fait notamment des « ruptures de charge » entre les modes de déplacements. Le temps, la régularité, le confort incitent nombre de personnes à continuer de se déplacer en voiture. L’alternative crédible peut venir d’une offre via le train, intégrant la possibilité (et la garantie) d’utiliser un vélo dans la continuité, toutefois cela n’est pas encore considéré en tant que mode de transport quotidien.

-

Il est important de mettre le terme « ruralités » au pluriel, parce qu’il existe plusieurs formes de ruralités, selon le contexte local. Certainess sont en déprise démographique, et d’autres sous pression. Pour autant, on identifie un même phénomène de diffusion du bâti, au détriment du centre, afin d’offrir « de l’espace ». Les nouvelles mobilités et le renouveau des centres vont constituer un moyen de redonner de l’attractivité à ces espaces et contribuer ainsi à répondre au ZAN. Quel avenir pour les territoires d’habitats diffus ? Comment peuvent-ils évoluer ?

-

Une participante pose la question de l’habitabilité de certains lieux, à l’image des centres anciens, du fait de la vétusté mais aussi des nuisances et de l’absence d’espaces extérieurs de qualité.

Clément FELDIS revient sur les questions de renaturation dans différents contextes. Dans les espaces péri-urbains, il existe un potentiel pour créer des îlots de biodiversité, constitués par les espaces de pleine terre plantés des parcelles pavillonnaires. Encore faut-il que les habitants en aient conscience, pour éviter de bétonner à l’excès certains terrains.

Stéphane LABRANCHE évoque la nécessaire exemplarité des collectivités, permettant de « montrer l’exemple » vis-à-vis de leurs concitoyens. Cela peut commencer par la place accordée à la nature, au végétal en ville. Il est plus pertinent de recréer des milieux favorables aux espèces plutôt que de « forcer » leur présence. Le bon exemple peut concerner le fauchage raisonné, au travers duquel certains espaces bénéficieront d’un entretien optimal alors que d’autres ne seront pas fauchés. Cela nécessite d’expliquer pour faire évoluer les mentalités.

Bertrand FOLLÉA parle des ambitions quantitatives de plantations d’arbres parfois annoncées par les élus. Elles paraissent irréalistes si l’on ne s’attache qu’à l’espace public. Il sera alors nécessaire de sensibiliser les habitants pour favoriser ces plantations sur leurs espaces de vie.

Stéphane LABRANCHE, sur la base d’un exemple personnel, insiste sur la nécessité de donner du sens aux actions locales de plantations d’arbres, permettant ainsi une plus grande appropriation par tous.

Un participant pose la question de la réussite d’un aménagement d’espace public. Qu’est-ce qui fait qu’un espace public fonctionne ou pas ?

Selon Stéphane LABRANCHE, un espace public qui « fonctionne » est un espace qui propose un service qui correspond aux attentes de la population concernée. Cela peut se traduire avec la présence d’un café, de jeux divers et variés.

Pour Bertrand FOLLÉA, un espace public qui attire les gens doit pouvoir répondre à une diversité de besoins et proposer de ce fait une forme de multi-fonctionnalité. La mono-fonctionnalité, que l’on rencontre avec un parking par exemple, est l’anti-thèse d’un espace public « fonctionnel ».Philippe MILLASSEAU s’interroge sur la nécessité d’une reconnaissance peut-être plus formelle de l’espace public en le nommant (square, parc, venelle, parkway …), de manière à consolider cette idée du bien commun.

Patrick BERG évoque son expérience dans des villes indiennes dans lesquelles certains espaces publics plantés et disposant de jeux sont fortement appropriés par la population.

Alain GUGLIELMETTI, dans le prolongement de l’intervention sur Saint-Girons, évoque le renouveau de la politique des plans de paysage depuis 2013 que la DREAL encourage. Ce sont des démarches volontaires mais qui permettent de définir un projet de territoire partagé, avec possiblement une coloration « transition énergétique » et depuis cette année « biodiversité ». ces documents ne sont pas opposables mais permettent de nourrir la planification (SCOT, PLU) et les projets sur le territoire.

-

Stéphane Beguin, illustrateur graphique

Éléments de synthèse des grands témoins et de la DREAL

-

L’humanité est la seule espèce capable d’exercer une extinction de masse sur la terre du fait de son mode de vie, partout sur la terre. Dans le même temps, l’Homme a capacité, en conscience, de relever ce défi de manière planifiée et sur le long terme. Cela est possible au travers de notre « deuxième cerveau », celui capable d’anticiper. Cela passe par un récit collectif qui donne envie, qui s’attache à proposer des solutions pragmatiques du quotidien qui répondent au mieux aux aspirations des uns et des autres. Il s’agit de participer à la solution plutôt que de contribuer au problème.

Les projets présentés lors de ce séminaire sont des signaux positifs qui vont dans ce sens. Le partage des bonnes idées peut contribuer à aller plus vite. Il faut expérimenter sans relâche, quitte parois à échouer, c’est de cette manière que l’on progresse. -

L’évolution du paradigme nécessitera un changement du modèle économique, même si pour le moment il ne semble pas y avoir de modèle alternatif. La démarche de paysage est au cœur des exemples présentés lors de ce séminaire, même si le terme n’est pas forcément utilisé.

Il ressort des points positifs ; la requalification des centres-villes, des centres-bourgs se fait même si c’est compliqué. Le péri-urbain offre une opportunité de projets pour répondre à la nécessité du ZAN, en retrouvant une cohérence sur les espaces à densifier et ceux à renaturer.

Il reste cependant un vaste espace sur lequel le paysage a peu de prise encore, c’est l’espace agricole, au travers de tous ses services, de son potentiel (notamment en matière de développement des ENR) et de la réflexion urbaine nécessairement associée. Il y a nécessité de s’investir, notamment pour faire progresser l’agroécologie et aider les acteurs de ces territoires. -

Un grand merci aux participantes et aux participants à cette journée très riche en contributions et en regards croisés.

Un grand merci aussi aux grands témoins, Catherine Farelle pour sa finesse d’analyse, Stéphane Labranche pour ses apports sur les sciences sociales au service des transitions et à Bertrand Folléa, un puits de science sur le paysage.

Le paysage est très politique, au sens noble du terme, c’est l’affaire des élus et des habitants mais aussi des choix et des décisions.

Cette journée est l’occasion d’un enrichissement mutuel qui doit permettre par ailleurs de poursuivre la réflexion et les initiatives.

Rendez-vous en juin 2025 pour le troisième séminaire paysage en Occitanie, avec un thème qui reste à définir.

Sur le même sujet

Labellisation du Grand Site de France de la Cité de Minerve, Gorges de la Cesse et du Brian

Le label Grand Site de France a été attribué le 19 décembre 2025 à la Cité de Minerve, Gorges de la Cesse et du Brian, par décision ministérielle

5 janvier 2026

Séminaire Paysage et changement climatique - 14 juin 2023 - Narbo Via

Séminaire d'échange sur la démarche paysagère au service du territoire dans une perspective d'adaptation au changement climatique.

27 novembre 2023